8. Medalhas, agulhas e outras preciosidades

Uma vez, cavoucando o barro, encontrei uma medalha de Nossa Senhora. Alguém falou para mostrar pro fulano, nem me lembro de nome, nem de cara. Num repente, eu estava diante dele, e ele mostrou um alfinete com medalhas enfiadas. Achei-as lindas. Ele simplesmente pendurou a minha e disse que era dele, tinha perdido. Evidente que não acreditei na mentira. Não pude fazer nada.

De onde surgiam aquelas medalhas que apareciam? Quem conseguia alguma, guardava-a com o maior cuidado mas elas acabavam todas, inevitavelmente, no alfinete dele. Ele era grande, criou a fama de ser o dono das medalhas e, às vezes, exibia a coleção.

Nunca mais achei uma medalha, nem que fosse de um santo inferior. Pensava em areá-la e escondê-la, resguardando-a da depreciação que acarretaria aquele fatídico alfinete.

Assim como medalhas, tinha-se pequeninas prendas, guardadas com um vigor inexcedível. Mesmo assim, os objetos passavam de dono a dono.

Sei que alguns tinham dinheiro. Era um mistério o aparecimento de dinheiro, como era um mistério a presença de objetos que não fossem mandados de presente pelos familiares de alguns. Tenho, apagada, a lembrança de algum grande falando que pediu, através de um buraco do muro, a um guri da cidade, para comprar cigarro.

Bem. As prendas valiosas consistiam de pentes, escovas, alfinetes, barbantes, pedaços de pano. Os panos eram desfiados para que se usasse os fios em costuras. Uma vez, um felizardo conseguiu uma toalha de banho, um pedaço pequeno, e nos mostrava que puxando um fio do tecido felpudo, ele saía e saía e saía e ficava uma linha enorme. Parecia mágica. Era, de fato, uma posse valiosa.

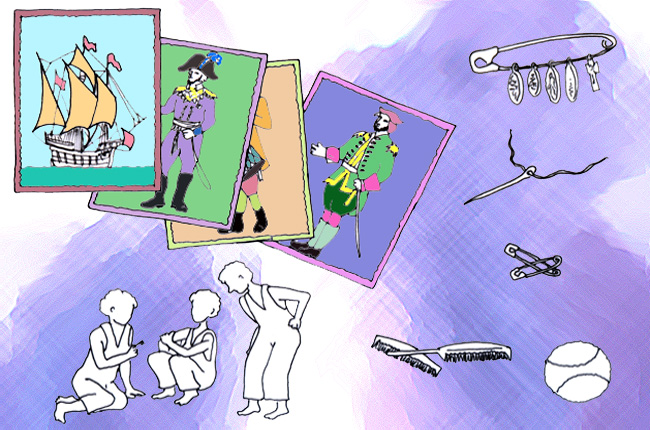

Durante um período, alguns deles tiveram estampas do sabonete Eucalol. Dentro do pacote de sabonete, vinha uma gravura num papel encorpado. Que coisa mais maravilhosa! Geraldo me chamava para ver, eu entrava no grupo dos grandes e o dono as exibia em sua própria mão, ninguém tinha o direito de tocá-las. Lembro de veleiros, lembro de soldados de todas as épocas, havia até espadachins! Maravilha, maravilha! Vinham em séries, não me lembro de detalhes, lembro de cores. Cores sublimes, visões inesquecíveis.

Nós, os pequenos, nunca possuíamos nada, pois o objeto acabava por desaparecer. Quando, mais tarde, fosse encontrado na mão de algum grandão, já era tão tarde, fazia tanto tempo, que o direito de reclamar já tinha esmorecido. Se reclamasse, também, acabava levando porrada.

O único que conseguíamos ter, eram as agulhas. Ah, as agulhas! Que paciência, que precisão, que artesanato! Tentei fazer uma, mais tarde, para mostrar para a Ângela como é que as fazíamos, já morando em Vila Isabel; só pude constatar minha imperícia.

O mais importante, para a confecção da agulha, era o tempo. Tínhamos tempo de sobra. Fiz mais de uma agulha. O arame aparecia por um daqueles milagres. Conseguido o arame, de grossura variável, após dobra e redobra, ele era cortado no tamanho desejado. A seguir, amolava-se sua ponta numa pedra lisa. O passo seguinte era arranjar um preguinho e eu brado, Senhor! Senhor! dizei de onde vinham aqueles preguinhos! Uma vez conseguido o preguinho, começava-se a amassar o outro lado da agulha. Era preciso ficar bem chata. A pedra tinha que ser especial, sem pontas, para não destruir o metal. Bom. Depois de amassada, dava-se uma batida de leve com o preguinho, na parte achatada. Virava-se e se fazia o mesmo do outro lado. Assim, o preguinho era batido de um lado e do outro com precisão, com paciência, com calma. Geralmente ele entortava a cabeça da agulha e era necessário bater novamente com a pedra arredondada. Até que, finalmente, o furinho aparecia. Então, era só limar a cabeça da agulha numa pedra, para tirar a aspereza.

Era uma jóia preciosa. A gente a enfiava na alça do macacão ou sobre o peito, exibindo a arminha frágil.

Restam santinhos de papel, cacos coloridos de vidro, caixinhas de fósforo vazias, ah! estas eram indispensáveis para a coleta de gafanhotos.

Davam o nome de bagulho ao pacote com presentes que alguns pais mandavam. Eu disse que recebemos um, certa vez. Minha mãe mandou diversos, recebemos apenas um. Os bagulhos enchiam de poder aquele que fosse premiado com a remessa. Os pedidos eram os mesmos: pente, escova, pasta, sabonete, perfume, leite condensado e bola de tênis. As bolas de tênis me deixavam encantado, porque descobrira que elas tinham dois desenhos iguais que se encaixavam um dentro do outro, era um milagre!

Lembro que alguém, um dia, me deixou dar uma chupada no furo da lata de leite condensado, Ganímedes jamais serviu a verdadeira ambrosia. Lembro, também, que um dos grandes me mandou fazer a mão em concha. Estávamos num círculo de contempladores e todos me olhavam com atenção, era um privilégio digno do favorito do imperador. Geraldo me vigiava sério, o Creso despejou na minha mão um pouco de loção para cabelo. Tudo silenciou ao redor. Eu sabia que era para passar no cabelo. Queria primeiro cheirar. Ao aproximar a mão do nariz, porém, levantou-se uma agitação em uníssono e alguém gritou bem alto:

Não é pra beber, é pra passar no cabelo!

Levei um susto, estremeci por inteiro, cheio de vergonha, e molhei rapidamente os cabelos. Todos riram, invejosos, mas maravilhados. Detestei lembrar do acontecido durante muito tempo.

continua no próximo domingo.