6. A comida

Geraldo sempre disse, sorrindo, após termos saído do pesadelo, que a comida era arroz com feijão no almoço e feijão com arroz no jantar. Depois, era fácil rir. Mas ele não mentia.

De manhã nos davam um prato de mingau de fubá. Não tenho idéia sobre nada além disto. Quantas vezes o mingau tinha um insuportável gosto de querosene! No começo, nauseante, mais tarde, horrível, depois, forte e, finalmente, apenas um gosto de querosene. Numa feita um aluno falou que o inspetor geral visitara a cozinha e deu com o cozinheiro babando na panela de mingau. Devia ser exagero. Tenho a impressão de que era exagero. Bastava o gosto de querosene. Pergunto agora: aquele gosto de querosene era imperícia ou malícia? Acontecia por acaso, ou era uma provocação para diminuir a capacidade de nossas resistências? Com certeza, houve algum acidente. O cozinheiro era um velhinho, lembro dele por causa dessa baba. Será que foi a lembrança do aluno acusando-o, que me fez imaginar que ele era um velhinho?

De segunda a sábado, no almoço e no jantar, arroz com feijão. No domingo aparecia nos pratos (eram pequenas bacias de alumínio, as dos grandes, limpas e brilhantes), aparecia nos domingos um pedaço de carne de carneiro do tamanho de um pequeno limão. Cada semana matavam um carneiro do padre, falava-se. Todo domingo, acho que inevitavelmente, lá estava o pedaço de carne do tamanho de um limãozinho. Pelo tamanho, daria para calcular o número de alunos? Muito complicado!

No meio do arroz sempre apareciam sementinhas redondas, nojentas e de gosto intragável.

Alguma vez, foi servida sopa de macarrão. Eram macarrões grossos, soltos na água e algum infeliz, um dos grandes, gritou alto que não comia aquilo porque, da última vez, tinha encontrado dentro de um pedaço de macarrão, um ovo de aranha. Como ele sabia que era de aranha?, pergunto, agora. Era preciso, com a colher, cortar o macarrão e procurar o ovo; não achando, mordia-se lentamente, temeroso de ouvir o estalo. Felizmente a sopa era rala e era rara. E veio um dia, em que alguém falou que a história do ovo de aranha era para que a gente não comesse a sopa, que os grandes comeriam.

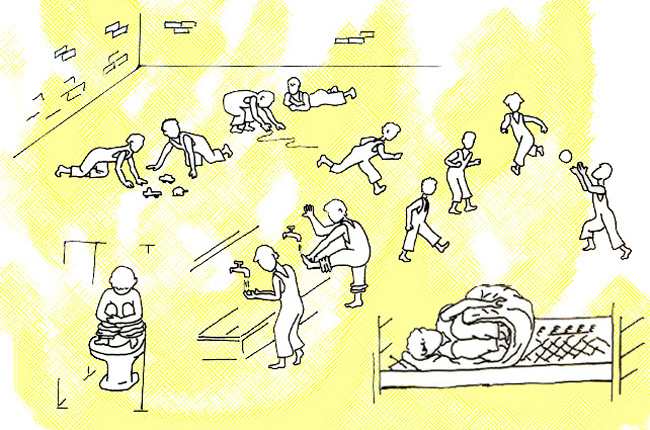

Bem. Em algum dia de festas nos deram laranjas. Alguém gritava, apareciam bacias cheias de laranja, formava-se a fila. Cada um recebia sua laranja e todos se espalhavam, descascando com os dentes e machucando os lábios com o sumo ácido. As cascas davam muitas brincadeiras, fazíamos óculos, espremíamos nos olhos dos desavisados. Fazíamos com que a laranja durasse o máximo de tempo, ela era contemplada, era lambida, era amassada com a língua e os gomos eram finalmente engolidos, com gosto de dó. O resto do dia era luminoso e cheio de canções. O milagre ocorreu duas vezes, naqueles aproximados vinte meses. Uma laranja! Com certeza era dia santo. Quais teriam sido os dois santos milagreiros? Não foi, disso eu sei, o nascimento do deus. Não! Para esse nos reservaram um doce de leite, pro qual eu reservei um capítulo mais pro final, amargo e doloroso.

Lembro também das mangas. Não sei se muitas, não sei se poucas. Na verdade só lembro de uma. Tenho noção de que este fato se repetira, mas cena nítida mesmo, só me lembro de uma. Alguém ganhou uma manga. Fechou-se em torno dele um círculo de contempladores e o eleito lambia-se de prazer, lentamente, com os lábios e as mãos amarelos. O mais esperto gritou, quando for jogar fora dá pra mim e outro rapidamente e você me dá quando não quiser depois eu depois eu e depois eu e estava feita uma espécie de fila. Cansado de gozar sozinho, o dono da manga passava o fruto com fiapos ainda cheios de suco e o segundo sacerdote continuava o culto, babando-se no centro da missa, enquanto o sacerdote-mor se afastava para lamber longe os seus dedos manchados de ouro. O terceiro já pegava fiapos mais brancos, ainda molhados. Durava pouco para ele, porque os olhos do vizinho, o próximo da fila, se arregalavam diante de tanta traição. Ele passava o caroço esfiapado. Branco e já ressecado. Restaria ainda um caldinho? Certamente que sim, porque o seguinte sorria e sugava fundo a própria saliva.

Teria minha memória apagado alguma folha de alface ou um pedaço de batata? Não. Sei que nunca comi nada diferente enquanto estive lá. Se tivesse ocorrido o prodígio, ele se marcaria como letras de fogo na pedra do barbudo. Porque, assim como há as duas laranjas e as mangas, avulsas, há os pedaços de mandioca. Nunca comemos mandioca cozida; melhor dizendo, não me lembro de termos comido mandioca cozida. Mas me recordo que algum aluno, ajudante do cozinheiro, costumava levar para fora, pedaços estragados de mandioca crua. Era uma polpa branquinha, com pequenos veios roxos, ao longo da porção. Ganhei dessas mandiocas, vez ou outra. Parece que um da turma do Geraldo andou ajudando na cozinha. A gente comia a parte branca, com cuidado, era de um doce desagradável, e se, por acaso, mordia o roxo, sentia logo o amargo e azedo na língua. Quando a carne branca terminava, começava-se a mordiscar os pedaços menos estragados, acostumando-se aos poucos com a mudança de paladar, até que, finalmente, comia-se todo o resto, roxo e de gosto ruim, com cara de nojo.

Afora isto, havia o hábito das sacolas de comida. É muito complicado explicar. Vou tentar.

A gente tinha agulhas. Contarei daqui a pouco como elas eram feitas. Por ora, fica dito que se tinha agulhas. Costurava-se pequenos pedaços de pano (de onde surgiriam? deus meu!), usando-se fios desfiados dos macacões, e se fazia uma pequena sacola. Com requintes. Ela tinha uma bainha e por essa bainha passava-se um barbante que apertava a boca do saquinho e servia de alça. Nunca cheguei a fazer isto, porque o resultado era repugnante. A sacola ficava pendurada na cintura, dentro da roupa. Durante a refeição, era preenchida com sobras de comida. E assim ficava ela, até a hora de ir para o dormitório. Os movimentos do andar, misturavam tudo e transformavam o arroz e o feijão numa pasta marrom, de cheiro muito forte. Era isto que eles comiam quando escurecia. Tenho certeza que esta comida, ou a sacola que a continha, tinha, na gíria do colégio, um nome especial. Não me lembro da palavra.

Havia uma história a respeito disso. Um dos alunos enchera demais a sacola e após a refeição todos foram postos a marchar. O bolo ia e vinha, alguma coisa enorme saía e entrava entre as pernas, onde o aluno não deveria ter mais que as carnes naturais do local. O inspetor mandou-o sair de forma, tirar a calça e, após o vexame diante de todo mundo, teve que apresentar as mãos à palmatória. Aquela palmatória era cheia de furinhos, para doer mais. Ela funcionará muitas vezes.

Na Roma antiga os alunos apanhavam com palmatória:

Non laboras, vapulas.

Isto foi, no mínimo, há mil e novecentos e tantos anos da nossa civilização. Civilização…

Não fica, se não, um acontecimento, a registrar ainda. Falei da fila de torneiras onde se bebia água e se lavava os pés.

Houve uma ocasião sem água. Alguma coisa aconteceu e a água deixou de correr. Quem descobriu que as caixas de descarga tinham água? Era dificílimo trepar naquelas paredes dos sanitários. No começo a gente ainda se lembrava de recolocar a tampa. Depois, não mais. Bastava escalar a parede e beber com uma das mãos em concha enquanto com a outra se segurava para não perder o equilíbrio.

Era uma água quente, por causa do sol, amarela e com gosto de ferrugem. Ou, com cheiro de ferrugem.

Na guerra, também se deve beber daquelas águas.

continua no próximo domingo.