17. Dor de ouvido e cegueira-noturna

Quantas vezes entrou ali dentro a figura branda de um médico de mãos caridosas? Não me lembro de uma. Uma enfermeira? Nenhuma. Um farmacêutico? Nunca.

Nossa medicina se resumia nos purgantes. Aquilo era tão ruim que devia expulsar com todos os vírus que se tivessem alojado nos corpos raquíticos e esfomeados. O próprio demônio não resistiria.

As condições sanitárias davam excelente material de pesquisa. Cobaias à vontade, frio, fome, avitaminose, todos descalços, sono desagradável, água sem filtrar, quando não fosse da caixa da privada. Todos tínhamos os lábios enormes e rachados. Sei disso porque me lembro que minhas irmãs, durante muito tempo, repetiram que ficaram horrorizadas com o aspecto de nossos lábios, depois de nossa saída. Nossa pele era seca, como pêssego, com manchas brancas. De todos os narizes escorria eternamente o catarro verde e aguado. Limpávamos o nariz na alça do macacão, no fim da semana esta se apresentava engomada e imunda.

Às vezes, um ou outro não conseguia reter a comida no estômago. O órgão se recusava, era uma maré rapidíssima, ia e vinha e ia e vinha e acabava por provocar a onda azeda do feijão com arroz que se espalhava pelo chão, ficando ali até secar.

Afora isto, só a magreza.

Com relação à nossa saúde, lembro de um episódio com Geraldo e dois comigo. Além da tuberculose benéfica de Marquinhos, que lhe valeu invejadas férias na casa do padre.

Certa noite, Geraldo não deixou ninguém dormir. Tinha dor de dente. Muitos tinham dor de dente, lembro disso, bochechas inchadas, amarradas com pano saído não se sabe de onde. A dele, ou doía mais, ou estava servindo de pretexto para uma revolta violenta. Ele gritava, urrava, o inspetor não sabia o que fazer. Vendo que todos estavam atentos, aproveitou a oportunidade e começou a xingar o padre. Xingar o padre era mais que um sacrilégio. Sacrilégios podem atrair ou não o raio fulminante, espera-se o raio fulminante que nunca vem. Mas, ali, xingar o padre representava uma escala crescente em dor física e decrescente em humilhação. Palmatória, safanões, pontapés, culminando por vôos desengonçados e quedas de embrulho.

A dor lhe dava forças. Eu me enchia de horror porque xingar alguém me parecia terrível e eu era um animalzinho cheio de medo. Ao mesmo tempo, me orgulhava por ser meu irmão aquele que afrontava os poderes, ele atirava para o alto aquela chuva invertida de destruição.

Aquele filho da puta, desgraçado, aquele viado, é por causa daquele filho da puta daquele padre.

Houve silêncios, todos olhavam o inspetor.

Geraldo, vem comigo.

Não vou porra nenhuma! Eu tô com dor por causa desses filhos da puta, daquele desgraçado daquele padre!

A noite não terminou mal. Ao contrário do previsto, Geraldo foi levado à casa do diretor-padre que lhe deu remédio e cuidou dele. Ele voltou triunfante.

Certa manhã, acordei indisposto. O mundo tinha perdido o sentido. O mingau me pareceu repugnante e eu não quis comê-lo. Estendi-me no banquinho de cimento e me deixei esquecido. Veio a hora do almoço. Chamaram-me, era domingo. Não era razoável perder o almoço de domingo: o arroz era mais solto e havia um pedaço de carne de carneiro. Não tive ânimo e fiquei. A impressão que eu sentia era a de um universo paralisado. Dormi. O sol estava forte, era confuso porque eu sentia muito frio, o cimento estava gelado, mas o lado da cabeça que estava ao sol, queimava. Um rumor distante começou a perturbar-me, era como uma cachoeira interminável. O sol estava insuportável, o ruído cresceu. Era um zumbido desagradável, áspero, rouco. Aumentou, percebi que o ouvido que estivera colado no cimento doía muito.

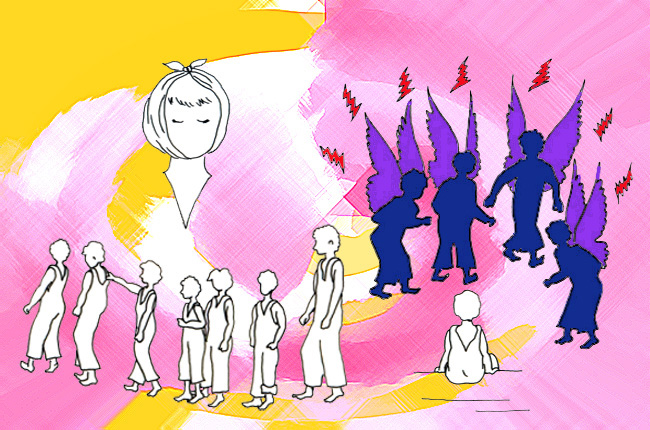

Alguém me falou, tentou me levantar, eu olhava e não entendia nada. As figuras brilhavam à minha frente, como anjos no crepúsculo do paraíso. Falaram em Geraldo, ouvi no meio de trovoadas o nome de meu irmão. Ele já chegou preocupado e me levantou. Entre brilhos imensos e estalos eu percebi que ele me advertia por ter perdido o almoço e ter ficado ao sol. Na sombra, o brilho diminuiu, mas os ruídos loucos de usina infernal continuaram por muito tempo.

Há um aspecto digno de menção, ligado à minha saúde. Eu não enxergava durante a noite. No Colégio Pedro II, muito mais tarde, descobri num livro de ciências, que a falta de vitamina A provoca a cegueira noturna. Dessa forma, ficou esclarecida aquela estranha perturbação. Até então, o fato me enchia de espanto, não sabia se era diferente dos outros, se estava ficando cego, não entendia nada…

Uma lembrança dolorosa é a da hora de subir pro dormitório. Tenho a impressão de que, mal escurecia, éramos colocados em fila para subir. Aquela escuridão me aniquilava. Eu era incapaz de perceber um clarão tênue, uma mancha clara. Ouvia a todos, sabia do que se passava ao meu redor, mas me sentia isolado de todo o resto. Uma vez saí da fila, sem querer. Começaram a me chamar. Eu perdi o rumo das vozes, eram muitas ao mesmo tempo, tentei voltar e comecei a bater nas paredes. Ouvia as vozes aflitas de Valdemar, Hermes, Bojão, Zé da Silva, não conseguia localizá-los e rodava abobalhado, com os braços estendidos para não machucar o rosto. Então, u’a mão me pegou pelo ombro e senti que me levavam, fui guiado até a cama.

A partir daí, quando a fila começava a andar, eu segurava na roupa do que estava à minha frente e ia caminhando…

Numa outra feita, acordei querendo ir ao banheiro. Havia um banheiro do lado dos dormitórios. Comecei a tatear com cuidado as madeiras dos beliches. À custo, consegui descobrir o ladrilho frio, urinei num lugar qualquer e procurei minha cama. Comecei a tatear, sentia os corpos, cabelos encarapinhados e cheios de areia, pés barrentos, batia com a cabeça nas grades, ia e vinha e estava de novo na porta do banheiro, sem ter encontrado minha cama. No desespero, me perdi no meio daquela floresta de beliches absurdamente escura e meu corpo começou a atropelar tudo. Alguém gritou meu nome,

não consigo achar minha cama,

e me levou como mágica diretamente ao leito vazio e frio.

O que teria sido de mim numa noite como aquela, se eu não fosse magrinho e de olhos medrosos e tímido e amado por todos?

continua no próximo domingo.