12. Dois inspetores e um padre

É preciso dar entrada em cena a algumas figuras importantes nesta tapeçaria quase uma renda. Parece que os fios ficam soltos, sem eles. Ou é como se, a partir de agora, eu enfiasse agulhas em pontos abertos, alinhavando brechas, remendando buracos. Porque, ao mesmo tempo em que são agulhas, ativas e importantes, eles também são linhas, fios, pontos, nós, laços que apertam para dar forma, aumentar a trama do tecido.

Ou laços que são apertados.

Se penso agora nos inspetores e no padre, como marionetistas donos de nossas vontades desarmadas, procuro, para aliviá-los, imaginá-los como bonecos movidos por mãos superiores. No caso, mãos balofas de uma velha prostituta imensa e feia como algumas putas de Fellini, essa puta gorda e imunda a que chamam sociedade humana.

Nunca consegui dissolver o mistério que se armou dentro de mim a respeito dos inspetores. Eram dois. Certo. Antonio e Sinuca. Tenho recordações nítidas em que ambos participam. Mas, sempre isolados, à exceção da hora dos purgantes. Mas o mistério que se plantou dentro de mim é: qual dos dois veio antes, qual veio depois? Penso que no início era o Antonio, depois veio o Sinuca. Mas me confundo ao lembrar de coisas do final, pouco antes de partir, ao perceber que é Antonio que está lá, novamente. Como na Noite das Palmatórias, por exemplo. É muito provável que ambos trabalhassem juntos, revezando-se.

Não sei se isto vem ao caso. Não sei o quê vem ao caso. É tudo muito difuso, muito apagado, muito branco. Valeria a pena tentar decifrar tudo?

Bem, bem, bem…

Foi Antonio que nos acompanhou na nossa ida. Ele estava no trem, acompanhado do Aluísio. Antonio era mulato, enorme, muito forte. Cabelo curto, sarará. Era odiado por todos, mas se tento me lembrar de um momento em que tenha nutrido por ele qualquer sentimento negativo, não consigo. É evidente que eu partilhava do medo geral, aquele medo de gamo entregue a leões. Mas não o silencioso ódio dos outros, a surda revolta de todos os alunos.

Na verdade, meu sentimento era dúbio, como o de um filho em relação ao pai. Ele gostava muito de mim, me protegia abertamente, como faziam todos os grandes. Por isso, eu gostava dele. Mas também o temia. O conflito devia ser pior para os demais. Apanhavam, no duro, e, no entanto, ele tinha, muitas vezes, uma atitude qualquer, extremamente simpática. Havia, por exemplo, muita camaradagem no dormitório dos mais velhos. Ele dormia no leito debaixo de um beliche e conversavam até tarde. Me pergunto, porém: ele dormia de fato ali? ou apenas ficavam conversando até que o sono chegasse? Lembro de suas conversas, contavam casos de assombração. Outro problema: ele tinha lençóis? cobertor? Por que, no final, quando os colchões finos e esburacados eram usados para cobrir, nem os grandes tinham coberta. Eu e Geraldo precisávamos dormir no mesmo lado da cama, encolhidos e apertados, para poder puxar a parte inferior do colchão sobre nossos corpos. Quem sabe se Antonio dormia nalgum outro alojamento? Ou seria, ele mesmo, outra vítima da miséria geral?

Não sei, não sei, não sei, não.

Não me lembro

O destino foi cruel com Sinuca. Era o outro inspetor. Nunca me encostou a mão, creio. Mas não sinto por essa criatura nada de agradável, nada de edificante, senão um sentimento misto de ódio engaiolado e uma piedade incapaz. Era nordestino. Lábios finos, olhos maliciosos, cabelos encaracolados e grudados no crânio. Pequenino e magro como um rato faminto. Talvez, por isso, fosse tão agressivo. Antonio era enorme. Chegava e pronto. Sinuca vinha bamboleante, equilibrando-se, de calção, em cima de suas duas pernas finas e cabeludas, era preciso gritar mais alto e dar pontapés. Ele sabia ser antipático, não consigo me lembrar de nada menos desagradável em torno de sua pessoa. Seria tão só por que ele nunca me deu a mínima atenção? Ou por que ele, simplesmente, era visto por todos como um animal feroz e o medo e o ódio de todos me tivessem contaminado? Talvez, tudo isto junto. Ele era odiado mortalmente. Algum tempo antes de minha saída, ele fora espancado com violência por alguns dos alunos maiores. O ódio subira como pressão, a revolta aumentou, o desespero desesperou aqueles corações confusos e eles o apanharam desprevenido, encurralaram-no num canto escuro e se lançaram sobre ele, descarregando no carrasco a fúria de mil vítimas, transformando-se, cada um dos agressores, em procurador da cólera coletiva.

Acho que é por esta passagem que me contive, assustado, e repeti cheio de aflição a leitura do trecho em que Jerônimo e alguns negros assassinam, com pauladas, o Firmo, do Cortiço, de Aluísio de Azevedo. Uma palavra não me saía da cabeça: o embrulho ensangüentado.

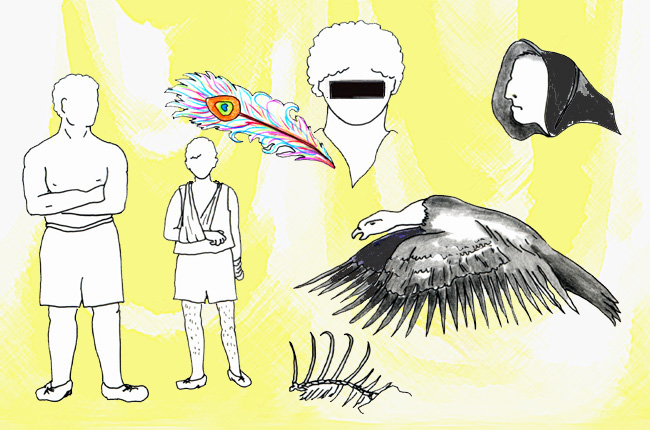

Sinuca sumiu de circulação e voltou macio como pena, brando, delicado. Mancava. Estava remendado como o Jaboti da fábula, que tentou viajar para a festa do céu. O Jaboti entrou no violão do Urubu e divertiu-se na festa. Na volta, o Urubu percebeu, virou o violão e o Jaboti caiu. Por isso, ele tem fissuras no casco. Assim estava Sinuca, o remendado.

Viagens ao céu podem se transformar em subida para a queda. Observação tola, desajeitada e desnecessária.

Navegando entre os alunos e os deuses do Olimpo, que eram os inspetores, flutuavam alunos especiais, com alguma descarada regalia. Seriam mensageiros entre os vermes e a autoridade?, como Mercúrio. Ou copeiros de cama?, como Ganímedes. Não sei se eram muitos, estes purgatórios vivos, que nem eram só o ranger de dentes do frio das noites sem fim, nem conseguiam ser a beatitude efêmera do poder absoluto. No alto, eram usados às escondidas, para evitar a desonra mais que conhecida. No baixo, eram desdenhados como a gralha que se enfeitou com as penas do pavão. É verdade que só me lembro de uma dessas lastimáveis criaturas, não mais gralha e ainda não pavão: Aluísio. Digo lastimáveis, pelo que ele tinha de mal visto entre os alunos; por nada mais. Eu era muito pequeno, para entender destas complexidades.

Chega de fábulas e mitologia. Não quero literatura em torno DELE. Vou tentar me restringir ao bisturi de minha memória. Talvez minha mão estremeça, enquanto escrevo. Não pretendo ser cruel, não posso ser brando.

Próximo ao colégio, morava o padre que nos dirigia.

De onde me vem a impressão tão nauseante que a memória daquele padre faz vir à tona das perdidas águas de minha alma? Ele era o dono, o senhor absoluto. Todos nós sabíamos disto. Se a palmatória feria, era ele quem dava a ordem. Se a comida piorava, algum sapo ou lagartixa havia de ter sido vomitado invisível de sua boca, junto com as instruções covardes. Todos nós sabíamos que ele era o marionetista-mor que segurava os fios que dirigiam os movimentos de Antonio e Sinuca. Todos nós sabíamos. Tanto que, na terrível Tarde da Rebelião, foi para a direção de sua casa que os brados voaram, corajosos e decididos.

Bojão não tinha nome. Amigos não precisam de nome. Aquele homem também não tinha nome. Era apenas O Padre. Para mim, uma espécie de Urubu-Rei, uma mancha negra que aparecia quando queria. Na minha memória, ele nunca anda com os pés no chão, apenas vai e vem, flutuando como um fantasma.

Parece que, durante a minha estadia no seu círculo infernal, aquele pobre mefisto fora mencionado numa das revistas cariocas ou algum jornal. Não sei das proporções do escândalo. Minha avó falava que ele recebia os presentes dos familiares, mas não os repassava aos alunos. Minha mãe mencionou pares de sapatos e roupas que nunca vimos. Foi esta reportagem que provocou o desespero de meus familiares e os levou a se empenharem em conseguir o dinheiro para a nossa volta.

A não ser um apagado vulto deslizando de negro (oh! aquele monge teutônico do filme Aleksander Niévskii), esta criatura não marcou minha alma, felizmente. Não me lembro de seu rosto, não sei de seus olhos. É apenas um abutre de asas cortadas que passeia eternamente dentro de mim. Um mosquito inoportuno que volta se eu o enxoto.

Para mosquitos da memória, não existe inseticida.

Felizmente, também, ele nos visitava pouco. Ele poderia ter aparecido mancando, arremendado, ou com uma ruga de preocupação, ou com alguma tristeza no olhar, e qualquer uma dessas pequeninas misérias humanas, poderia ter sido suficiente para me marcar para o resto da vida. Eu haveria de ter pena dele, sofrer com ele, querer achar uma desculpa, pretender perdoar seu único grande crime, que é, segundo Espinoza, o da ignorância. Quem concorda com Espinoza, é levado a perdoar facilmente.

Anos depois, eu pensarei: a culpa do pecado humano, Senhor Espinoza, não advém da ignorância, mas da imaturidade neurótica da alma humana. Só um viver social decente tornará possível o amadurecimento das relações humanas.

Mas eu não conhecia Espinoza, eu tinha sete-oito anos, pouco mais, pouco menos. Minha cabeça de hoje não tem o direito de filosofar em nome de meu destino anterior. Tinha sete-oito anos, mas não era Incapaz Existencialmente. Se eu podia sofrer, eu podia odiar. O sofrimento passou, sim, mas não se transformou num zero dentro de mim.

Não dou a ninguém o direito de perdoar em meu nome. Não dou a isto que sou hoje, o direito de agir em nome do que eu fui.

Hoje, sei que não posso condená-lo. Mas o menino que fui, já o entregou à danação.

Não apago o que pensei na época.

Nada reitero.

Estou apenas lembrando de coisas desagradáveis que já se acabaram.

Não gostaria de voltar a ver aquele homem.

continua no próximo domingo.